Critique du livre

Chester Himes - La reine des pommes (1958)

le 17/08/2012 par olivier

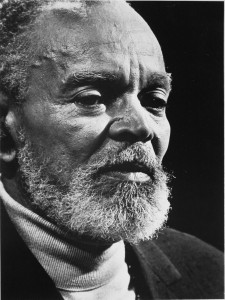

Chester Himes (1909-1984) a du trimer fort, dans sa jeunesse, pour pouvoir financer ses études à l’université de Cleveland. D’abord barman et garçon d’hôtel, il va cependant très vite céder à l’appel de la petite criminalité: proxénétisme, trafic d’alcool, gérance de tripots, puis enfin braquage à main armée. Ce dernier délit lui vaudra d’être condamné à une peine de vingt ans de prison (on rigolait pas des masses dans l’Ohio), qu’il quittera finalement après sept ans, libéré sur parole. Durant cette période d’incarcération, alors que d’aucuns se seraient jetés sur l’Ancien Testament pour y trouver peut-être la Rédemption, Himes choisit de dévorer du méchant, de l’âpre, de l’âcre: ses lectures de Dashiell Hammett, pionnier de la hard-boiled school américaine et de Dostoïevski, avec qui il partage au moins cette souffrance due à l’emprisonnement, vont le pousser à l’écriture. Après une série de romans engagés, « sérieux », dénonçant la situation des Noirs aux États-Unis, il publie en 1958 (1957 pour la version anglaise), sous l’impulsion de Marcel Duhamel (directeur de la Série Noire), son premier polar: La reine des pommes (aka The Five Cornered Square ou A Rage in Harlem).

Chester Himes (1909-1984) a du trimer fort, dans sa jeunesse, pour pouvoir financer ses études à l’université de Cleveland. D’abord barman et garçon d’hôtel, il va cependant très vite céder à l’appel de la petite criminalité: proxénétisme, trafic d’alcool, gérance de tripots, puis enfin braquage à main armée. Ce dernier délit lui vaudra d’être condamné à une peine de vingt ans de prison (on rigolait pas des masses dans l’Ohio), qu’il quittera finalement après sept ans, libéré sur parole. Durant cette période d’incarcération, alors que d’aucuns se seraient jetés sur l’Ancien Testament pour y trouver peut-être la Rédemption, Himes choisit de dévorer du méchant, de l’âpre, de l’âcre: ses lectures de Dashiell Hammett, pionnier de la hard-boiled school américaine et de Dostoïevski, avec qui il partage au moins cette souffrance due à l’emprisonnement, vont le pousser à l’écriture. Après une série de romans engagés, « sérieux », dénonçant la situation des Noirs aux États-Unis, il publie en 1958 (1957 pour la version anglaise), sous l’impulsion de Marcel Duhamel (directeur de la Série Noire), son premier polar: La reine des pommes (aka The Five Cornered Square ou A Rage in Harlem).

La reine des pommes, c’est le gros Jackson, employé de pompes funèbres à Harlem, gentil gars fou amoureux de sa belle Imabelle à la peau banane, fervent paroissien qui ne manque jamais de se signer quand quelque chose dégénère, « histoire de mettre toutes les chances de son côté », mais surtout incroyablement naïf. Naïf à tel point que lorsque Jodie et Hank, deux sales frappes du pire acabit, lui proposent un buisness foireux pour faire fructifier ses quelques dollars d’économie, le Jackson tombe en plein dans le panneau: un faux flic débarque comme par hasard au moment de la transaction, les faux-monnayeurs se font la malle avec les biftons, et Jackson reste marron. Forcé alors de voler Exodus Clay, son patron, pour pouvoir soudoyer le policier imposteur, puis obligé de jouer à la passe anglaise pour rembourser son boss, le bougre va se retrouver dans le pétrin jusqu’à l’os, grugé par tous. Son seul espoir, c’est son frère jumeau Goldy, héroïnomane qui se déguise en bonne soeur pour demander l’aumône dans la rue, et au courant de toutes les combines:

« – Pendant qu’on était en train, y a l’officier de police qu’a fait irruption dans la cuisine et qui nous a tous foutus en état d’arrestation. Mais les autres, ils ont réussi à se tirer.

Goldy éclata d’un rire inextinguible. Le cocktail de came avait fait son effet et ses pupilles étaient d’un noir d’ébène, grosses comme deux pépins de raisin. Il s’abandonnait à un rire convulsif, aux éclats hystériques. Sa figure ruisselait de larmes et l’écume lui montait au lèvres.

Peu à peu, il parvint à se calmer.

– Dire que c’est mon propre frère! fit-il tout pressé. On est là tous les deux, fabriqués par le même papa et la même maman. On se ressemble comme deux gouttes d’eau. N’empêche que t’as pas encore pigé que t’es marron. T’as été entourloupé, mec, avec le coup de la levure. Ils te lèvent ton fric et puis ils se débinent. T’y es? Des bifs de dix changés en bifs de cent – tu t’rends compte? T’es tombé sur la tête, ou quoi? T’as picolé de l’élixir d’embaumeur? » (p.54)

Mais au lieu de lui filer un coup de main, Goldy va faire comme tous les autres: profiter du bon Jackson. C’est-à-dire qu’il y a des rumeurs de mallette pleine de pépites d’or, derrière tout ça, à Harlem, et que l’héroïne, c’est pas bon marché. Tout ça prend alors soudain de l’envergure, le sang se met à couler, avec au milieu ce pauvre bougre de Jackson qui ne comprend rien à rien. Pour couronner le tout, Ed Cercueil (Coffin Ed Johnson en anglais), inspecteur noir particulièrement redouté, se fait vitrioler la tronche dans l’affaire, et son acolyte Fossoyeur Jones (Grave Digger Jones) crie vengeance, gros calibre en mains.

« Fossoyeur et Ed Cercueil étaient des inspecteurs incorruptibles, mais coriaces. Il fallait qu’ils le soient pour exercer leur métier à Harlem. Les Noirs du quartier n’avaient aucune considération pour les poulets de couleur, mais craignaient les grands pistolets luisants et la mort subite. Or, on disait constamment à Harlem que le pistolet d’Ed Cercueil pouvait tuer une pierre et celui de Fossoyeur l’enterrer.

Ils prélevaient leur tribut, comme tout flic qui se respecte, auprès des pourvoyeurs établis des besoins essentiels de la pègre […]. Ils n’admettaient le schproum que lorsqu’ils en étaient les instigateurs. » (p.89)

Difficile d’en dire suffisamment tout en n’en disant pas trop, tant l’intrigue de ce roman exceptionnel est touffue, tant ses personnages sont nombreux, tant le milieu décrit nous est peu commun. Le lecteur ne peut finalement se rattacher qu’à Jackson, individu couard au regard aveuglé par la Foi, propulsé au beau milieu d’un scénario qui lui échappe totalement. Cette Foi, justement, dépassant tout entendement, se révèle en même temps à l’origine de son irritante naïveté et de son maintien en vie, malgré la menace qui pèse constamment sur lui, malgré la mauvaise graine de Harlem qui ne cesse de se jouer de lui. Cette focalisation sur ce personnage maladroit, bigot et tellement bon, qui se démène tant bien que mal au milieu d’une incroyable débauche de violence, fait toute la force de ce roman qui dépasse largement les bornes du polar. Les yeux de l’ingénu Jackson portent en effet sur la misère, la brutalité et la folie qui rongent les rues de Harlem un regard tout gonflé d’innocence, mais qui va en fait permettre de révéler de façon particulièrement percutante la condition dramatique de la communauté noire aux US dans les années 50. Pas vraiment d’opposition entre « mauvais Blancs » et « bons Noirs », dans La reine des pommes. Le constat est plus tragique encore: à force d’exclusions et de pauvreté, les citoyens de Harlem ont fini par s’en prendre aux leurs, en sont venus à profiter de leurs propres bons types, comme c’est le cas pour Jackson, et ont participé ainsi à leur propre isolation, rendant la tâche ségrégative des Blancs plus aisée encore. Les personnages fantastiques d’Ed Cercueil et Fossoyeur (qui vont devenir les personnages centraux du Cycle de Harlem) représentent cet effondrement de Harlem sur lui-même: flics blacks incorruptibles mais particulièrement violents, ils semblent moins motivés par leur rôle de gardien de la paix que par celui, construit, de Juges Vengeurs venus purger leur quartier de sa fange. La grande contestation (et consternation) de Himes est ici, en creux: la société américaine ségrégationniste a réussi à se déresponsabiliser d’une misère sociale dont elle est en grande partie coupable, aidée en cela par certains de ceux qui la subissent. Il y a un peu de Spike Lee, là-dedans (ou plutôt de Himes chez Lee, pour être juste), dans ce constat d’une situation aporétique, où les vraies victimes d’un système raciste n’ont parfois plus d’autre solution, pour survivre, que de se monter les uns contre les autres. Les descriptions du roman, dont le style implacable tranche avec la truculence des dialogues, vont parfois dans ce sens:

« Si on regarde vers l’est, du haut des tours de la cathédrale Riverside, perchée au milieu des bâtiments universitaires, sur la rive haute de la rivière Hudson, on voit tout en bas, dans la vallée, les vagues des toits gris, qui, comme celles de l’océan, faussent la perspective. Sous cette étendue mouvante, dans les eaux troubles des garnis crasseux, une dense population noire se convulse dans une frénésie de vivre, à l’image d’un banc de poissons carnassiers qui parfois, dans leur voracité aveugle, dévorent leurs propres entrailles. On plonge dans ce remous et on en retire un moignon.

C’est Harlem. » (p.164)

Harlem n’est pas New-York, c’est est une mer intérieure dans laquelle se débattent des poissons rendus cannibales. Dans ce milieu hostile, « quand on y voit un pauvre bougre couché dans le ruisseau, on hâte le pas: l’homme est, peut-être, mort. » Et Jackson d’y rôder, appelant sans cesse le concours d’un Seigneur impuissant, fuyant la violence au volant du corbillard de son patron. Situation comico-morbide parmi tant d’autres, mais révélatrice du mouvement du roman: oscillation éprouvante entre rire franc et impuissant effroi. Rarement un polar n’aura été aussi intelligent, dans cette façon d’investir et de décrire un milieu, rarement drôlerie et glauquerie n’auront eu, ensemble, autant de pouvoir dénonciateur.

Étiquettes : 1950-1959, Chester Himes, hard-boiled

3 commentaires

Écrire un commentaire

© 2024 blog du peupl

Et je recommande évidemment la version anglaise, même si la version française reste excellente. Du vocabulaire des gérants de tripots à celui des proxénètes, la langue de Himes promet d’être absolument succulente.

« Le lecteur ne peut finalement se rattacher qu’à Jackson, individu couard au regard aveuglé par la Foi, propulsé au beau milieu d’un scénario qui lui échappe totalement. »

Tu mentionnes Dostoïevski dans les influences de Himes: je me demande s’il y a là quelque chose de « L’Idiot ». Quoiqu’il en soit, excellente critique – ça donne franchement envie. Je vais avoir vais avoir du temps libre en septembre, et tu viens de me donner une idée pour l’occuper en partie.

Merci! Et effectivement, pour ce que j’en sais, il doit y avoir beaucoup en commun avec « L’idiot »… Tu me diras ce que vaut la version slang américaine!