Critique du livre

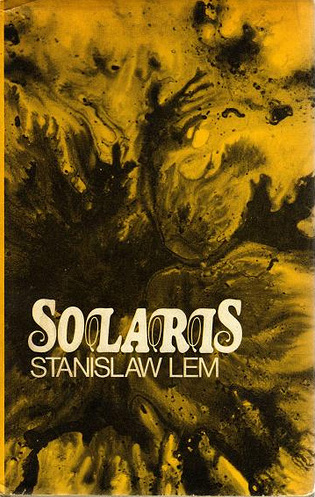

Stanislas Lem - Solaris (1961)

le 28/09/2012 par ivan

J’ai l’impression que dans le pire des cas, le terme « science-fiction » évoque un genre facile, au goût parfois douteux. Dans le meilleur des cas, il fait souvent songer à la trilogie — je refuse d’admettre l’existence d’une certaine suite-qui-vient-avant — décrivant les exploits d’un hippie du futur, fils d’asthmatique, capable de faire léviter les objets qui l’entourent, et cela sans acide s’il-vous-plaît. Ou peut-être aux torsions encuirées d’un technophile amateur ayant développé à l’extrême le syndrome du port de lunettes noires en intérieur.

Ne vous méprenez pas, je porte toute l’admiration due à certains éléments des oeuvres de George Lucas et des frères Wachowski. Et puis au fond, il n’y a parfois pas de mal aux histoires dans lesquelles de méchants insectes géants intersidéraux veulent envahir la Terre, et dans lesquelles la Terre rétorque d’un bon coup de Super Timor intergalactique. Mais le livre dont je voudrais parler ici est d’une toute autre classe; au point, à mon avis, qu’il prouve que le genre n’a pas à pâlir devant les « classiques » et « canoniques » de ce qui se présente parfois comme « la grande littérature ». Mais pas la peine d’entrer dans un débat sur ce point, je ne doute pas que la majorité du peupl approuvera.

S’il fallait s’en tenir à la trame événementielle de « Solaris », il serait difficile de voir ce que le roman a de si distinctif : un certain Dr Kelvin arrive sur une station spatiale qui gravite autour d’une planète recouverte d’un océan protoplasmique, dans un recoin sinon relativement inintéressant de la galaxie. Les collègues qu’il y rencontre, au lieu de fêter son arrivée, semblent complètement siphonnés : chacun s’enferme dans sa chambre, parle tout seul, et passe un peu trop de temps à regarder par la fenêtre. Kelvin essaie de ne pas faire cas, mais se réveille un matin et trouve à ses côtés une jeune femme qu’il avait aimée bien des années auparavant, et qui s’était suicidée suite à l’une de leurs disputes. Tout à coup, regarder par la fenêtre ne semble plus si dérangé.

Jusque là, rien de si spécial pour de la SF. Mais si le livre a inspiré deux films, un de Tarkovski en 1972 (que je n’ai pas encore vu) et un de Soderbergh en 2002, c’est à mon avis parce qu’il décrit dans des détails d’une plausibilité et d’un réalisme foudroyants ce que pourrait être l’expérience d’une rencontre avec une forme de conscience radicalement différente de ce qui a émergé par sélection naturelle sur Terre.

En effet, l’océan protoplasmique, comme l’admettent la plupart des chercheurs en solaristique, est vivant et conscient. Simplement, il représente une forme de conscience si différente de celle de nous autres primates qu’il s’est toujours révélé impossible d’établir contact avec lui. Cette frustration d’avoir enfin trouvé une forme de vie intelligente extraterrestre, mais avec laquelle aucun langage ne permet d’échanger quelqu’information que ce soit, est si bien décrite dans le roman, et si plausible lorsque l’on y réfléchit, qu’on en vient à la partager très activement.

Comme s’il était digne de l’homme de patauger, de s’embourber, de se noyer dans ce qu’il ne comprend pas et ne comprendra jamais. — Je m’arrêtai, mais presque aussitôt un nouvel accès de colère me déchaîna. — Naturellement, ils ne sont pas à court d’arguments ! Ils prétendent que même si nous ne réussissons pas à établir le contact, nous n’aurons pas perdu notre temps en étudiant ce plasma — toutes ces villes vivantes qui émergent à longueur de journée et disparaissent — et que nous finirons par percer le secret de la matière. Ils savent parfaitement qu’ils se dupent eux-mêmes, qu’ils se promènent au milieu d’une bibliothèque dont tous les livres sont écrits dans une langue incompréhensible et où seule la couleur des reliures est reconnaissable !

Le nombre d’hypothèses qui ont été formulées durant des décénnies de solaristique ainsi que le nombre d’expériences qui ont été menées en poursuite d’un élusif contact avec l’océan sont énormes. D’ailleurs, la description de cette nouvelle science et de son histoire est un autre point fort du roman : le réalisme dont Lem fait preuve lorsqu’il explique les différents courants intellectuels fondés par les plus grands solaristes ajoute considérablement à la crédibilité de la planète-océan.

Je m’assis à côté de la fenêtre ; je commençai à feuilleter le livre que m’avait donné Snaut. Les feux du crépuscule embrasaient la chambre et coloraient les pages de la plaquette. C’était — établi par un certain Othon Ravintzer, licencié en philosophie — un recueil d’articles et de travaux d’une valeur qui, en général, ne pouvait pas tromper. Toute science engendre quelque pseudo-science, inspire une démarche dégressive à des esprits bizarres ; l’astronomie trouve ses caricaturiste dans l’astrologie ; la chimie, jadis, les trouvait dans l’alchimie. Il n’était donc pas surprenant que la solaristique, à ses débuts, eût provoqué une explosion de cogitations marginales. Le livre de Ravintzer accordait précisément droit d’asile à cette sorte de spéculations intellectuelles, précédées — je dois honnêtement l’ajouter — d’une introduction où l’auteur prenait ses distances à l’égard des textes reproduits. Il considérait, non sans raison, qu’un tel recueil pouvait offrir un précieux document d’époque, aussi bien pour l’historien que pour le psychologue de la science.

Finalement, la plausibilité de l’étonnante créature extraterrestre de Lem est rendue complète par les descriptions à la fois détaillées et magistrales de son inexplicable comportement physique.

Au bout de vingt à trente minutes — l’axe, parfois, s’étant incliné selon un angle de huit à douze degrés —, le géant commence à descendre lentement. (Il existe des symétriades plus ou moins grandes, mais les plus petites même, alors que la base est déjà immergée, atteignent encore une hauteur de quelque huit cents mètres et sont visibles à plusieurs milles de distance.) Puis, le corps massif se stabilise progressivement — l’axe incliné retrouve la verticale — et la symétriade, partiellement immergée, s’immobilise enfin. Il est alors possible de l’explorer sans danger, en s’introduisant, près du sommet, par l’un des nombreux siphon qui percent la calotte, orifices de divers conduits et canaux. La symétriade présente — en son tout — le développement tridimensionnel de quelque équation transcendante.

« Solaris » est un tout grand roman. Lem y aborde des questions fascinantes sur la nature de la conscience humaine et non-humaine. À mes yeux, le roman rappelle que nous sommes limités par notre propre biologie et par nos sens. Solaris réussit un double tour de force en présentant un extraterrestre plus différent, plus radicalement autre que n’ont su l’imaginer la majorité des auteurs de science-fiction, tout en — ou peut-être de ce fait — le rendant plus plausible et plus crédible. Et si cela ne suffisait pas, les personnages du roman sont d’une psychologie complexe et développée, à témoin les émotions intenses et contraires que Kelvin encontre durant son séjour sur la station orbitale.

Bluffant.

Étiquettes : 1960-1969, Stanislas Lem

Un commentaire

Écrire un commentaire

© 2026 blog du peupl

Du tout grand! Les passages sur la solaristique sont tellement bons…