Critique du livre

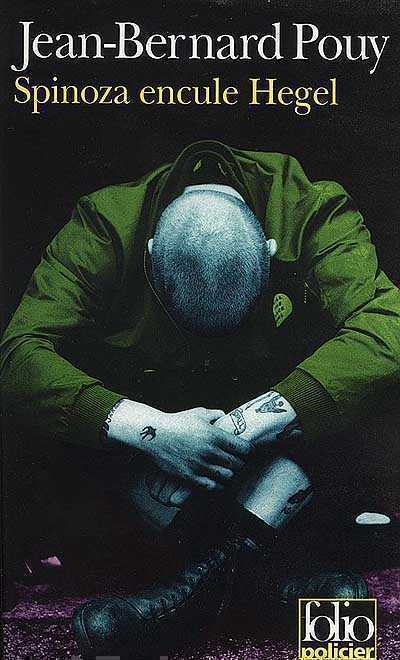

Jean-Bernard Pouy - Spinoza encule Hegel (1983)

le 11/03/2012 par olivier

« J’étais alors dans l’Educ Nat, dans ce bon lycée d’Ivry […] et j’y sévissais en tant qu’animateur culturel. Et chaque année, dans la sombre cabine de projection, devenue, peu à peu, lieu de rendez-vous pour les âmes à moitié perdues du bahut, ça ne loupait pas, ces chères têtes brunes et frisées me demandaient de leur raconter Mai 68, la Geste barricadière et molotoviste. Et comme la relation exacte (donc assez pauvre) des faits et événements historiques me gonflait passablement, dans sa répétition assommante, je me suis permis, peu à peu, de corser le motif, d’infléchir le syntagme et d’enjoliver puissamment le paradigme […]. » (p.11-12)

C’est ainsi que Jean-Bernard Pouy éclaire, dans son « Préface et avertissement à tout spinozisme », les circonstances de la genèse de son premier roman, subtilement intitulé Spinoza encule Hegel. Mai 68 raconté à des jeunes avides de connaître cette période un peu mythique, faite de contestation, de convictions politiques et philosophiques nouvellement assumées, de machins lancés à la tronche de l’Autorité, d’utopie et de pavés sous lesquels on trouverait peut-être la plage, voilà ce que Pouy utilise comme matériau de base pour son récit. Oui, mais ce dernier a décidé, dit-il avec un humour qui traversera tout le le roman, « d’enjoliver puissamment le paradigme » et ça, eh bien ça fait que le référent soixante-huitard sera considérablement traficoté. En effet, l’histoire du roman est plutôt simple, mais bien loin de la réalité : dans une France à feu et à sang, à trois-quart détruite après un immense « merdier » dont le lecteur ne saura rien, mais qu’il soupçonnera particulièrement apocalyptique et nucléaire, s’est constituée une multitude de groupes « crash » (possédant tous des noms qui en disent long sur le ton du bouquin: Black Pannekoek,Kapital King-Kong, Blue Trotsks, Soyons Frank, Stakhanov For Ever, Tampax Aeternam et j’en passe), anarchistes violents armés jusqu’aux dents, de gauche, de droite, sans confession, essentiellement phallocrates, accessoirement féministes, sillonnant le pays à la recherche de… rien, sinon d’autres groupes, qu’ils affrontent constamment dans des joutes philosphico-westerniennes particulièrement meurtrières, dans un nihilisme absolu. Parmi eux, la FAS, Fraction Armée Spinoziste, groupe de onze gaillards menés par le stratège Julius et ses bottes de lézard mauve, s’oppose au groupe Hegel dans un combat devenu déjà légendaire:

« Moi, Julius Puech, qui suis-je à présent?

Eh bien, je suis la tête pensante et le nerf de guerre de la FAS. Je règne, dérisoire et dangereux, sur dix individus de sexe mâle, pareillement haineux et suicidaires. Animés par la grande intelligence de ceux qui roulent au bord du ravin gris de la mort éventuelle, nous philosophons avec la gloire éphémère, en accord avec le monde qui nous entoure.

Là, dans le Magirus, comme la route est droite, silencieux dans ma tête, je vais essayer de me souvenir. Ces Hégéleux de merde, ils souffriront encore plus si j’essaie de me rappeler pourquoi nous leur cavalons après, sur cette poussière, sur ce goudron mou qui longe les champs d’épandage.

Autour de nous, flotte l’odeur de la pénicilline et du staphylocoque en rut. »

La narration est assumée par Julius donc, et ce Julius n’a qu’une idée dans le ciboulot: il veut casser de l’esthétique, annihiler cette « bande putrescente d’intellos venant de la Haute pourrie, sentencieuse, sémiotico-mao » (p.29) rassemblée autour de la figure tutélaire hégélienne, pourquoi? Par pur défi. Pour devenir le groupe « crash » le plus craint parmi les loups, pour que Spino règne en maître, comme le scande avec un brin de coercition le t-shirt d’un gaillard de la FAS, où il est inscrit en capitales: « ETHIQUE ». Pas besoin pourtant d’être un philosophe aguerri pour pour capter le propos du roman: « Pourquoi Spinoza? J’avais décidé de bien aimer son côté polisseur de lunettes » explique Julius au lecteur, qui du coup est un peu soulagé, parce qu’il n’aura visiblement pas à connaître par coeur la vingt-septième scolie de l’axiome douze de la preuve de l’existence de Dieu postulée par le Batave pour comprendre le credo du héros. Spinoza encule Hegel est en effet, bien au-delà de sa référence spino-hégélienne, une espèce de polar dystopique qui taille surtout une large place aux courses-poursuites sous substances et aux foires aux bastos, aux hurlements et à la mort qui survient, esthétique ou sémantique, à la liberté, à la bêtise aussi, et à l’amour encore – essentiellement homosexuel par ailleurs -, qui ne sauve rien mais existe toujours. Tout ça macère dans un jus contestataire certain, mais complètement vicié: l’histoire est bien celle d’un monde décédé que des hurluberlus grands guignolesques s’évertuent à rendre encore plus fou que nature, complètement éclaté en factions qui ne savent plus forcément sous quels saints ils agissent et où règnent en maîtres des enragés ne vivant que par et pour la destruction:

« Ce fut là que démarrèrent les défis, les règles, le sang, l’extermination du gauchiste par le gauchiste, du malade infantile par le malade sénile. Jusqu’aux jours d’aujourd’hui où des bandes d’énervés sillonnent les routes, traqués et traqueurs, suicidaires et suicidés de la société morte. » (p.63)

Et il y a aussi la langue pour dire ce délire: afin de signifier cette société qui se délite joyeusement dans le sang, dans l’essence et les carcasses de bagnoles, Pouy a carrément créé un paradigme littéraire, marquant d’abord par son côté délicieusement décadent et traficoté, mais surtout par cette poésie hallucinante, à laquelle on ne s’attend pas forcément, qui en découle. Une poésie du poing dans la gueule, un lyrisme viscéral rendu par une multitude de métaphores particulièrement surprenantes (« L’obscurité était de croco » (p.47) « Jdanov avait eu une fin sémantiquement stakhanoviste » (p.66)) qui font se percuter dans l’esprit du lecteur des images complexes mais étrangement explicites, et par une rythmicité folle, qui prend encore plus d’ampleur dans certains passages proches du poème en prose:

« J’en ai marre de raconter

je vais livrer un peu de mental

appelez ça comme vous voulez poésie pâtisserie lamentable

ou honte, je m’en fous

à deux sur la Guzzi, François derrière, Mauser en bandoulière,

cela fait de la place à mes deux revolvers

dont les canons me pressent les couilles

le vent passe, chargé de Spinoza, Spinoza meurt à 9/11

moi et François nous fonçons sur Marseille

Carlo Ponti

que son ventre dégueulasse explose!

n’a qu’à bien se tenir

mon apparence n’est plus noire mais blanche

Super Croix 80

Les habits neufs du président Julius

mes cheveux courts ne s’intercalent plus au vent

clean d’apparence

mais mon cortex cérébral s’opacifie s’obscurcit se noirâtrise » (p.108-109)

Bref. Une langue unique, pour servir le propos de ce bouquin que je recommande à tout amateur de pavés dans la mare (mais alors de pavés d’une certaine taille hein), parce que toute cette verve, tout ce cynisme mêlé de tendresse à l’égard du mouvement contestataire, cette façon d’être en même temps un sommet de rage contre tout, et ce tout dans son expression la plus eschatologiquement poétique, mérite qu’on y jette un oeil, une oreille, qu’on écoute le crépitement de la « Radio Cinquième Internationale » entrain d’infuser sa « vérité radio-électrique », qu’on regarde cramer la France et son Assemblée, qu’on essaie de s’expliquer l’axiome « Caca + suicide », qu’on tente de trouver, dans ce monde halluciné et speedé, où la parole est aussi percutante qu’une balle de P.38, ce qui en fait justement, étrangement, violemment, la beauté . On en viendra peut-être, au terme de la lecture, à rêver comme Julius de bottes de lézard mauve, d’éthique et de liberté.

Étiquettes : 1980-1989, Jean-Bernard Pouy, Mai 68, néo-polar

© 2026 blog du peupl

Écrire un commentaire